- クーリーフ概要

- こんなお悩みを

お持ちの方はご相談ください。 - クーリーフは痛みを伝える

「神経そのもの」を治療します - 治療の流れ

- クーリーフ治療後に感じる変化

- よくあるご質問

- クーリーフの注意事項

- 変形性膝関節症の豆知識

クーリーフ概要

当院では、変形性膝関節症に対する新たな治療法として、「クーリーフ」を導入しています。

クーリーフは、2022年9月に厚生労働省より医療機器として承認され、2023年6月から保険診療の対象となった先進的な保存療法です。

手術や内服にたよらず、変形性膝関節症による痛みを軽減するための革新的なアプローチとして注目されています。

クーリーフの特徴

- 内服薬を使用しない治療

- 切開を伴わない手術療法

- 日帰りでの施術も可能

- 痛みの伝達に関わる神経を直接治療できる、国内唯一の医療機器(2024年1月時点)

- 治療効果は最大24ヶ月持続するとの臨床データあり

クーリーフは、これまで限られていた治療の選択肢を広げ、患者様の生活スタイルや価値観に沿った治療を実現するために当院で採用しました。

現在、日本国内では一部の医療機関のみで提供されている治療法です。

変形性膝関節症はどんな人に多い?

高齢の方

加齢により筋力が低下し、軟骨や半月板も変性していきます。その結果、膝の柔軟性や衝撃吸収機能が弱まり、膝関節への負担が増すことで発症リスクが高まります。

女性の方

男性よりも女性に多く見られるのが特徴です。これは更年期以降のホルモンバランスの変化により骨密度が低下することや、女性は一般的に筋力が弱く、膝への負担が大きくなりやすいためと言われています。

肥満傾向の方

体重が重いと、それだけで膝関節にかかる負荷が大きくなります。特に立位や歩行時には、体重の数倍の圧力が膝にかかるため、軟骨へのダメージが蓄積しやすくなります。

仕事やスポーツなどで膝に負担のかかる動作を多く行う方

深くしゃがむ、ジャンプする、膝を捻るといった動作を繰り返すスポーツや、農業・建設などの重労働に従事している方は、膝への負担が蓄積し、徐々に軟骨がすり減っていきます。

過去の怪我や遺伝的要因のある方

骨折や靭帯断裂(例:前十字靭帯)、半月板損傷・切除、軟骨損傷などにより膝の動きや安定性が損なわれた場合、将来的に変形性膝関節症を引き起こすリスクが高まります。

また、生まれつき膝関節の構造や軟骨の質に問題がある方も、発症リスクが高くなります。

こんなお悩みをお持ちの方は

ご相談ください。

- 変形性膝関節症による痛みがつらい

- ヒアルロン酸注射や痛み止めを続けているが、十分な効果が得られない

- ご高齢や持病のため、手術を受けることが難しい

- 手術を勧められているが、仕事や家庭の事情で長期間の休養が取れない

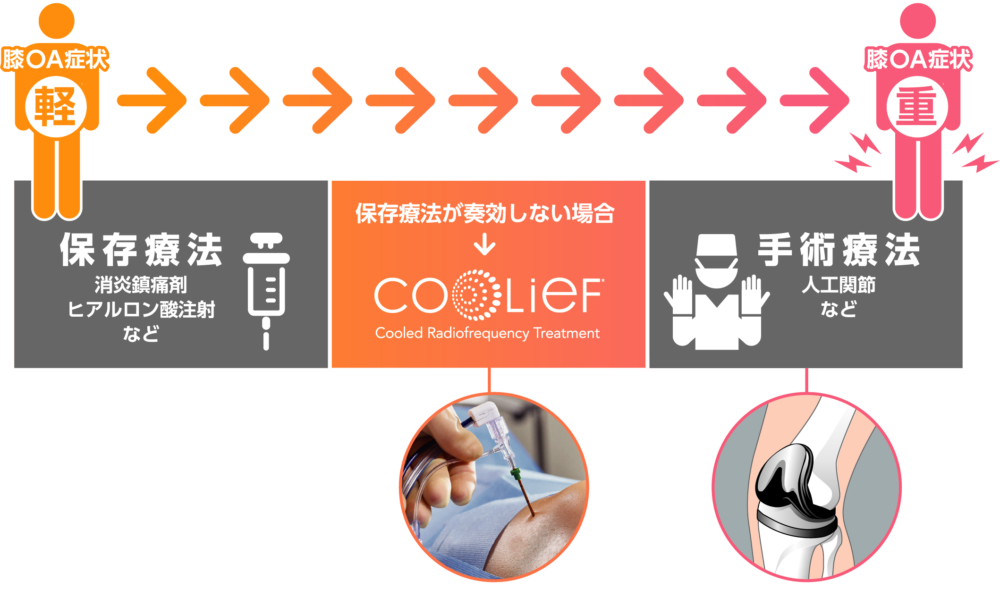

変形性膝関節症と治療選択肢

変形性膝関節症の患者数は、日本国内で予備群も含めるとおよそ2,530万人にのぼるとされています。そのうち、実際に痛みに悩んでいる方は約800万人と推計されていますが、年間に人工膝関節置換術を受けているのはわずか10万人程度に留まっています。

この背景には、治療法の選択肢が限られていることが挙げられます。症状が軽いうちは、鎮痛薬やヒアルロン酸注射といった「切らない治療=保存療法」が行われますが、症状が進行すると突如として「手術」という選択肢が現実味を帯びてきます。昨日まで注射や内服で対応していた患者様が、急に「手術が必要です」と告げられるケースも少なくありません。手術は身体的にも精神的にも大きな負担を伴うため、躊躇ってしまうのも当然です。

このようなギャップを埋めるために生まれたのが、変形性膝関節症の新たな治療法「クーリーフ」です。

クーリーフは痛みを伝える

「神経そのもの」を治療します

私たちの体は、神経を介して様々な情報をやり取りしています。「痛み」もその1つで、例えば膝をすりむいたとき、傷ついた部位から「痛み」の信号が神経を通じて脳に伝わり、そこで初めて「痛い」と感じる仕組みになっています。

変形性膝関節症による痛みも同様で、膝から送られる信号が脳に届くことで「痛み」として認識されます。やっかいなのは、こうした慢性的な痛みが続くと、体がその痛みを「記憶」してしまうことがある点です。

従来は、膝関節の軟骨がすり減り、骨同士が接触することで痛みが起こると考えられてきました。しかし近年では、こうした痛みの背景には「神経そのもの」が関係しているケースがあることが分かってきています。

クーリーフは、まさにその「痛みを伝える神経」に働きかける治療です。神経の伝達機能に作用することで、痛みを効果的に抑えることが期待されています。

クーリーフ治療詳細

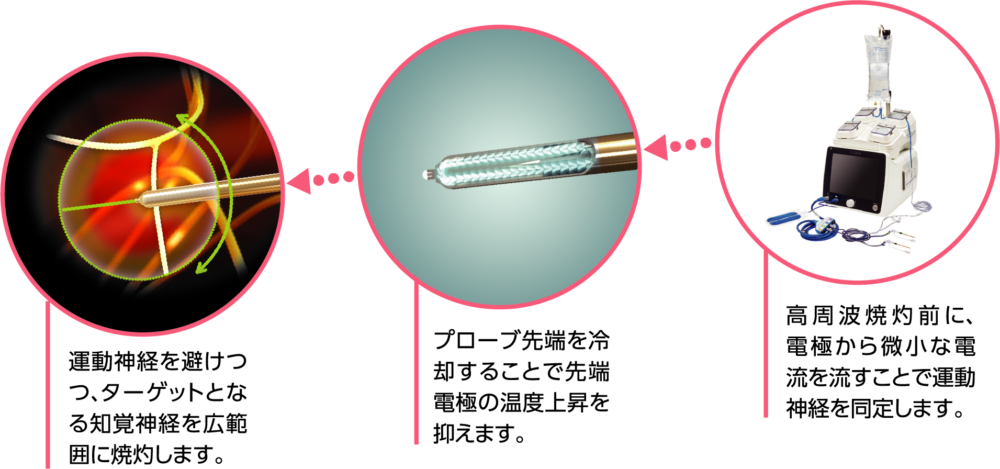

クーリーフは、痛みの伝達に関わる神経を直接ターゲットにし、その神経に再生可能な範囲で熱によるダメージを与えることで、痛みの感じ方を和らげる治療法です。

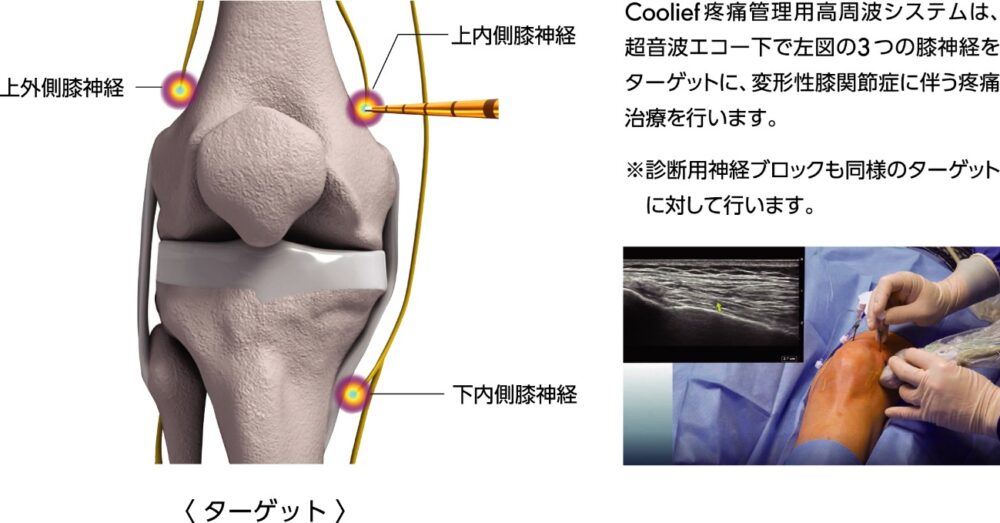

治療は、まず超音波を使って膝関節周りの神経を正確に特定し、その神経に高周波を出す専用の針を挿入します。そして、針先から発生する熱によって、神経を焼灼します。

この焼灼は、神経を完全に焼き切るのではなく、「再生可能なレベル」で留めておくのがポイントです。クーリーフに使用される針には独自の設計が施されており、温度を緻密に調整しながら焼灼範囲を広げることができます。そのため、神経「半生」のような状態で処理し、痛みの伝達を抑えながらも神経が再生できる状態を保つことが可能です。

また、運動に関係する運動神経には影響を与えず、痛みを伝える知覚神経のみに的確にアプローチすることができます。

慢性的な痛みは、日常生活の質(QOL)を大きく下げる原因の1つです。クーリーフによって痛みが和らげば、活動意欲が高まり、リハビリや日常動作にも積極的に取り組めるようになります。

治療の流れ

1受診/診断

主治医がクーリーフ治療の適応があるかどうかを診断します。(まずブロック注射を行い膝痛が軽減する方が適応となります)症状や状態によっては、クーリーフが適さない場合もあります。

※初診当日に治療は行わず、後日あらためて治療日を設定します。

2治療当日(約1時間程度)

別日に設定された治療日にご来院頂きます。

- 超音波で痛みを伝える神経を特定

- 局所麻酔を実施

- 特定した神経に向けてクーリーフの針を挿入し、高周波による治療を行います

※局所麻酔を使用するため、針を刺すときの痛みはほとんどありません。痛みが強い場合は麻酔を追加します。

※神経は最大3ヶ所まで治療可能ですが、実際に痛みに関与している部位のみを対象とします。

3治療終了

治療当日は以下の点にご注意ください。

- 入浴は控え、シャワーで済ませてください

- 激しい運動は避け、できるだけ安静にお過ごしください

4フォローアップ受診

治療後は定期的にご来院頂き、経過を確認します。

必要に応じて鎮痛剤などを処方し、痛みのコントロールと生活の質(QOL)の向上をサポートしていきます。

クーリーフ治療後に

感じる変化

治療直後

治療直後には、「痛みが和らいだ」「ほとんど痛みを感じなくなった」といった変化を感じる方がいます。これは、治療時に使用した局所麻酔の効果による一時的なものです。時間の経過とともに麻酔の効果が切れると、再び痛みを感じるようになることがありますが、これは症状が悪化しているわけではありませんので、どうぞご安心ください。

治療2日目~1週間程度

数日経過すると、徐々に痛みが軽減し始め、歩行が楽になるなど日常動作にも改善が見られる場合があります。

当院で実際に治療を受けた患者様の中には、治療の翌日には痛みが半分ほどに軽減し、それまで足を引きずるように歩いていた状態が改善された例もあります(※効果には個人差があります)。

よくあるご質問

クーリーフは保険診療の対象ですか?

基本的には保険適用となりますが、詳細は医師の診察にてご確認ください。

クーリーフで鎮痛薬や注射、手術が不要になりますか?

完全に痛みがなくなるわけではありませんが、痛みは緩和していきます。それに伴い、鎮痛薬や注射の量・頻度が減る可能性があります。

ただし、足の変形を矯正する治療ではないため、全ての方が手術を回避できるわけではありません。それでも、臨床試験の結果からは変形性膝関節症による慢性的な痛みに対して有効性が認められており、最新の保存療法の1つとされています。

入院は必要ですか?

基本的には不要です。

外来にて30分~1時間ほどで治療が完了します。

治療後すぐに痛みは緩和しますか?

治療直後に痛みが大幅に改善されたように感じる場合がありますが、これは局所麻酔による一時的なものです。

クーリーフによる本来の効果は少しずつ現れ、早い方では2日~1週間ほどで軽減を実感されることがあります(※効果には個人差があります)。

クーリーフ治療を受けると、リハビリは不要になりますか?

クーリーフ治療のみで痛みが完全に改善するわけではありません。

治療後も通常通りリハビリを継続して頂くことが大切です。

クーリーフの注意事項

- 本治療によって痛みが完全に消失するわけではありません。あくまで痛みの軽減を目的とした治療です。

- 海外の臨床データでは、1回の治療で最長24ヶ月にわたって痛みの軽減が持続した例も報告されていますが、数ヶ月で痛みが再発するケースもあります。症状に変化があった場合は、その都度、主治医とご相談ください。

変形性膝関節症の豆知識

変形性膝関節症の方には

してはいけない運動がある?

変形性膝関節症の方にとって大切なのは、膝関節に過度な負担をかけないことです。

日常生活の中でも、避けた方が良い動作や工夫すべき点がありますので、以下にご紹介します。

極力避けて頂きたいこと

【急な動きや急停止を伴う運動】

瞬間的に動き出したり、急に止まったりする動作は、膝関節に強い負荷をかけます。例えば、野球・テニス・サッカー・スキー・ジョギングなどのスポーツには注意が必要です。

特にジョギングなどの有酸素運動は体重管理に効果的ですが、膝への負担を踏まえると、ウォーキングなどの低負荷な運動に切り替えることをお勧めします。

できれば避けて頂きたいこと

【膝を深く曲げる姿勢】

膝を深く曲げる動作は、関節に大きな圧力がかかるため、控えるようにしましょう。具体的には次のような行動です。

- 床に直接座る

- 和式トイレを使う

- 布団で寝る(布団の上げ下げも含めて膝に負担がかかります)

対策としては、椅子やソファを使用する、和式トイレを洋式に変更する、寝具は布団よりもベッドを使用するなど、膝への負担を軽減する生活環境への工夫が有効です。